レーニン峰 登頂記録 | 25/07

はじめに

2025年夏、レーニン峰(Lenin Peak)に登頂しました。この記事は、その記録をまとめたものです。

計画段階で情報を集める中、「7,000m峰入門」として知られる山にもかかわらず、体系的に整理された情報は意外と見つかりませんでした。かつては日本人にも人気の山だったようですが、日本語で調べてもまとまった情報を得にくく、日本語・英語・ロシア語のさまざまなサイトを参照する必要がありました。

計画を進める過程で、多くの登山記録やブログを参考にさせていただき、大変助けられた経験から、今回得られた情報や実体験を整理して残すことにしました。この記事は、その『記録編』です。

アクセスや、エージェント、費用、許認可などの情報は「レーニン峰 登山ガイド|アクセス・装備・費用・高所順応」にまとまっています。

これからレーニン峰を目指す方の検討や計画が少しでもスムーズになり、実際の準備や山行に集中できる一助になれば幸いです。

レーニン峰に登る背景・理由

2025年の春、社会人生活に区切りをつけ、ネパールのアイランド・ピーク(Island Peak)に登頂。 その帰路で、「少しでも興味のあることは、その意思を無視せずやってみよう」と不思議と軽やかに思えるようになり、帰国してすぐにレーニン峰(Lenin Peak)行きのチケットを押さえました。

レーニン峰のベストシーズンは夏で、準備期間は2ヶ月。技術的には難しくないが、2〜3週間に及ぶはじめての海外・中〜長期遠征・7,000m峰、一人。正直、何から手をつければよいのか、どんな装備や準備が必要なのか、全てが手探りの状態でした。

山の条件は次の通り:

- 単独で行動できる

- 1〜2ヶ月の準備期間でアレンジ可能

- 低コスト(上限約30万)

- アクセスが良い

- 煩雑なパーミッション不要

- 技術的に易しい

- 魅力的な山容

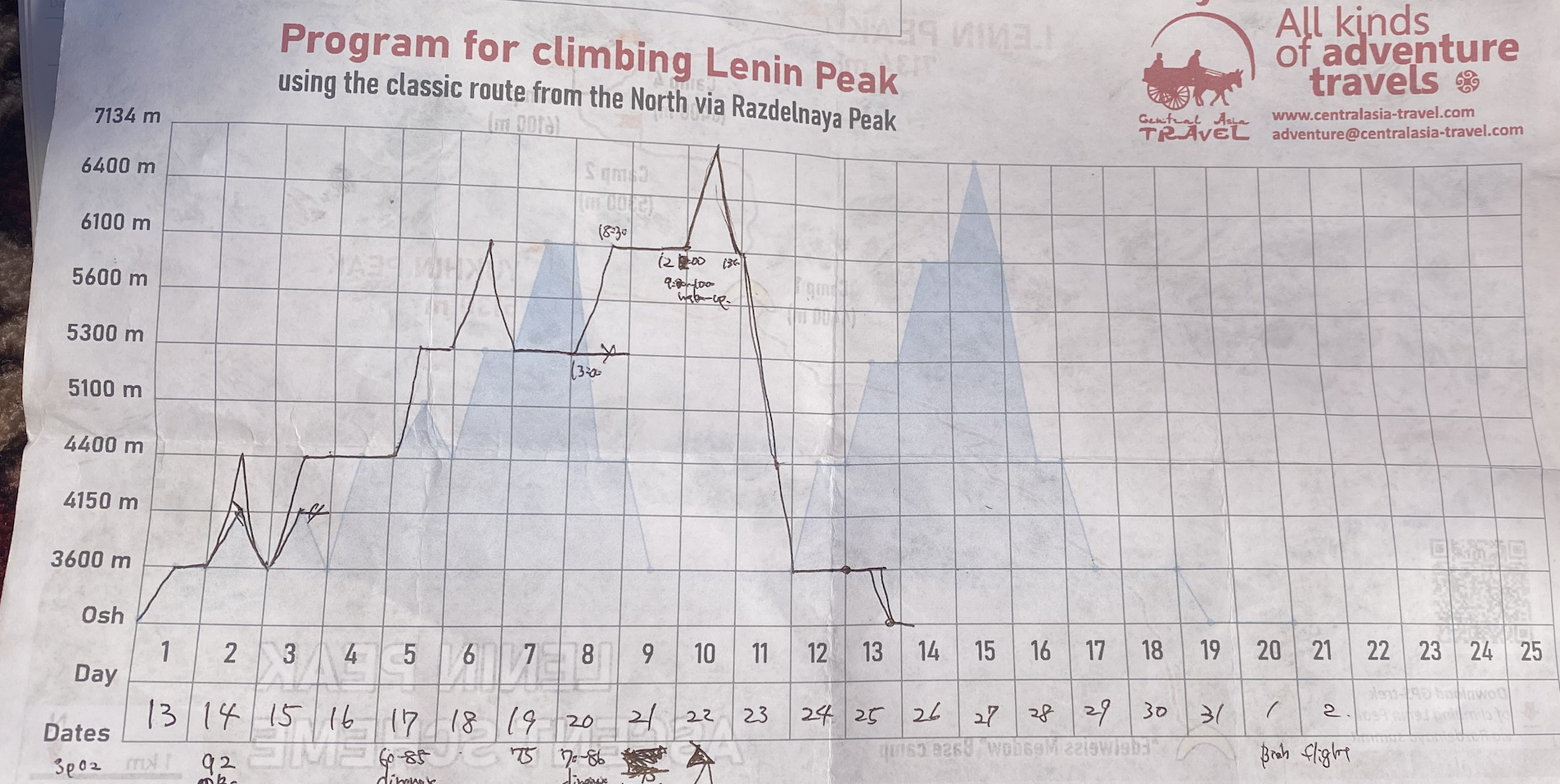

計画概要

期間・スケジュール

期間: 2025年7月9日 ~ 8月3日(26日間)

渡航〜BCのアプローチに往復、約10日間を要するため山行に使える日数は最長で18日。

行動記録

標高:BC 3,700m / C1 4,400m / C2 5,300m / C3 6,100m / Lenin Peak 7,134m

| 日数 / 山行日数 | 日付 | 行動内容 |

|---|---|---|

| 1 | 7/9 | 渡航 NRT(成田空港) - ICN(仁川国際空港) |

| 2 | 7/10 | ICN - FRU(マナス国際空港) |

| 3 | 7/11 | FRU - オシュ |

| 4 | 7/12 | オシュ滞在(買い出し、休息) |

| 5 | 7/13 | ▲ Day1: オシュ - BC |

| 6 | 7/14 | ▲ Day2: BC ↔︎ C1(荷揚げ 9日分) |

| 7 | 7/15 | ▲ Day3: BC → C1(荷揚げ 9日分) |

| 8 | 7/16 | ▲ Day4: C1 |

| 9 | 7/17 | ▲ Day5: C1 → C2(荷揚げ 6日分) |

| 10 | 7/18 | ▲ Day6: C2 ↔︎ C3 |

| 11 | 7/19 | ▲ Day7: C2 |

| 12 | 7/20 | ▲ Day8: C2 → C3(荷揚げ 3日分) |

| 13 | 7/21 | ▲ Day9: C3 |

| 14 | 7/22 | ▲ Day10: C3 ↔︎ サミット |

| 15 | 7/23 | ▲ Day11: C3 → BC |

| 16 | 7/24 | ▲ Day12: BC |

| 17 | 7/25 | BC → オシュ |

| 18 | 7/26 | オシュ滞在(休息) |

| 19 | 7/27 | オシュ → ビシュケク |

| 20 ~ 25 | 7/28 ~ 8/2 | 予備日を使って観光 |

| 26 | 8/3 | FRU - ICN - NRT |

登山のスタイル

- ルートはノーマルルートを選択。

- 基本的に単独行動。

- C1〜C2のクレバス帯のみ、同じくソロの登山者などとロープアップして通過。

- ベースキャンプでは、エージェントの常設テントを利用。

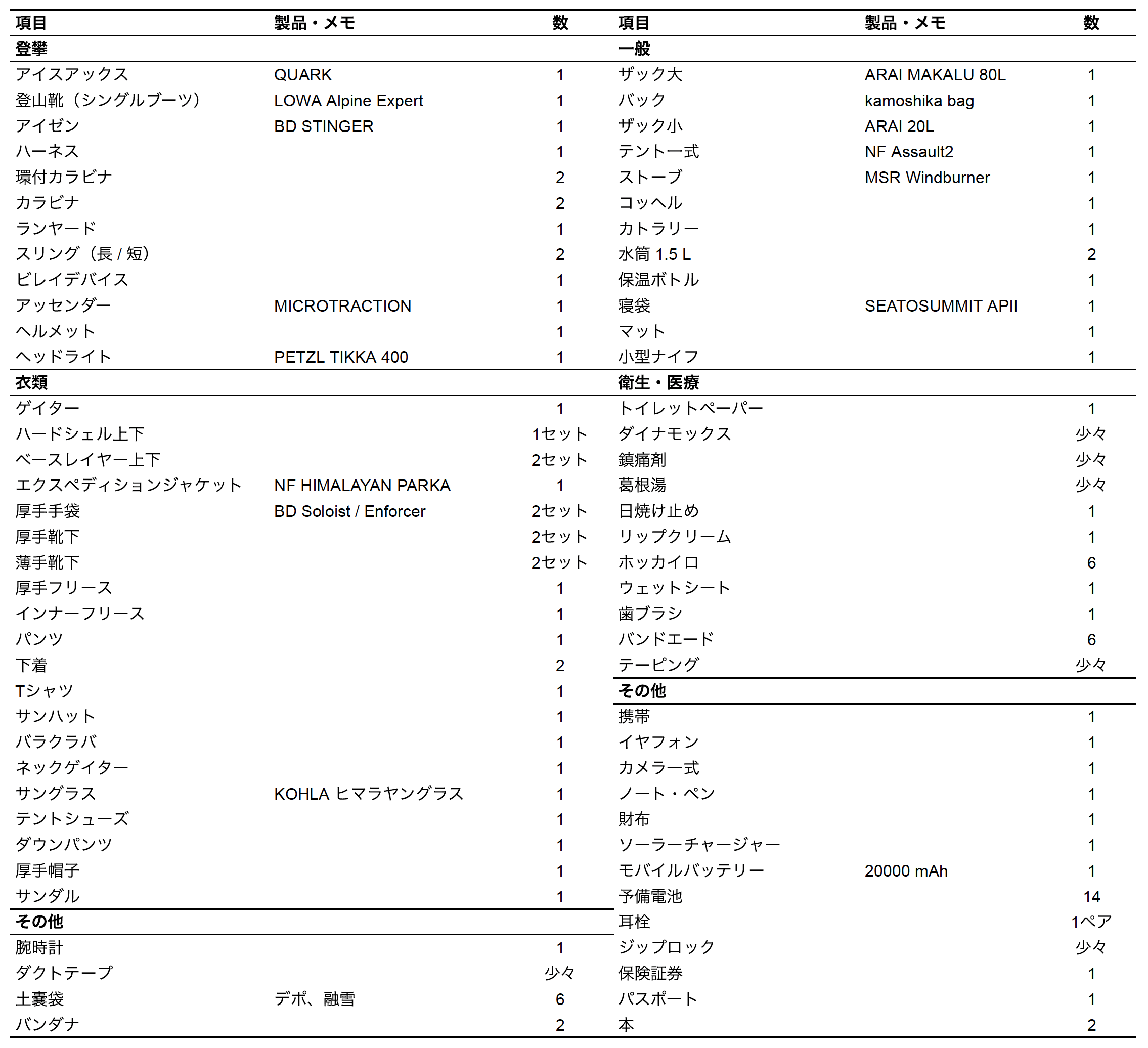

装備計画

装備については迷った点や、実際に追加したほうが良かったものがいくつかありました。 詳しくは『ガイド編』もあわせてご覧ください。

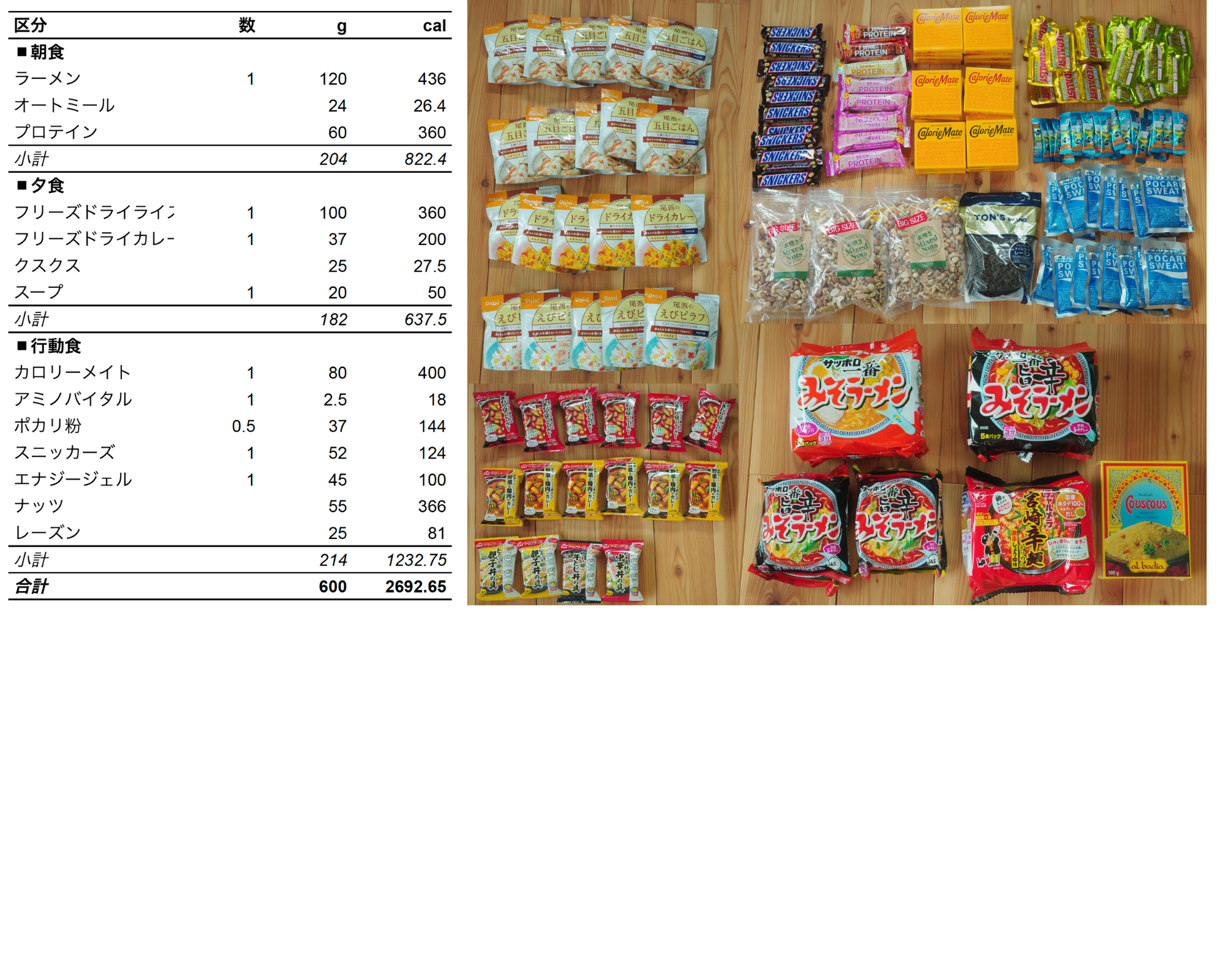

食糧計画

理想は1日あたり3,000kcalを摂取することでしたが、実際には重量の問題でもっていけず、またあってもそこまで食べられませんでした。

高所で徐々に食欲が落ち、早めに登頂できたこともあって、最終的には半分以上の食料を置いて帰ることに。

事前に1日のメニューを決め、それを18日分用意。さらにコーヒーやココアなどの飲み物も追加で持参しました。

レーニン峰登山の風景、様子

DAY-1 BC入り

オシュからシャトルバスで約6時間。15時頃にベースキャンプ(BC)へ到着。

まずは簡単なBCの説明を受け、翌日のC1への荷揚げ準備へ。荷物はおそらく20kgほど。

準備を終えたあとは、散歩をしたり、お茶を飲んだりと、のんびりした時間を楽しむ。なんて心地よい空間なんだろう。

雲に隠れていることの多いレーニン峰。この日は運よく、その全貌を望むことができた。

DAY-2,3 BC 3,700m - C1 4,400m

道は比較的緩やかですが、片道約11kmと距離が長い。DAY-2は荷揚げのため往復、DAY-3はC3 へ移動。

気を緩めて、のんびりと歩くことのできる区間。この区間では、最後まで雨に降られない日はなかった。

Day-4 C1 4,400m 停滞

朝から吹雪の予報だったため、順応を兼ねて停滞。

天気予報を確認し、サミットプッシュの候補日を数日ピックアップ。いくつかの行動予定をシミュレーションした。

明日の出発組にロープアップして同行させてもらえることになり、出発時間などを相談した。

DAY-5 C1 4,400m → C2 5,300m | 氷河の世界

深夜2時、C1を出発。快晴の下、月光を浴びながら夜の氷河を進む。澄んだ冷気が心地よい。

急傾斜に差しかかる手前がクランポンポイント。混雑時はFIXロープが数珠つなぎになる。

急傾斜帯には大きなクレバス、なだらかなトラバース区間にはヒドゥンクレバスが多い。

夜は快適だが、陽が出ると一転して暑さとの戦いになり、軽い日射病になった。

DAY-6 C2 5,300m ↔︎ C3 6,100m

斜度も景色もほとんど変わらない斜面を、ひたすら歩き続ける。

こういうセクションでは、内省モードや無心にうまく入れればいい。しかし、そのモードが切れると、ひたすらに忍耐の世界が続く。

DAY-7,8,9 C2 5,400m → C3 6,100m & 天気待ち

7月22日(DAY-10)は風が最も弱く、サミットプッシュに最適な日と予報が出た。

キャンプマネージャーと最新の天気予報を確認した後、その日に合わせてレストと移動の予定を組んだ。

サミットプッシュは深夜0時出発を考え、日中の暑さもありほとんど休めないだろうと予想。

そのため、アタック前日のDAY-9を丸々休息日にするため、DAY-7はC2で休息をとり、DAY-8にC2からC3へ移動した。

DAY-10 C3 6,100m ↔︎ Lenin Peak 7,134m

深夜0時に出発。吹雪と霧に包まれた広い稜線を歩き、正しい方向か不安になることもあった。多くの隊は2〜3時に出発している様子で、運良く一番乗りで出発できた。

レーニン峰の世界に入って初めて、完全に一人であることを感じた。

自分の感じる方向へ進んでいる実感があった。山に入って初めて満たされた時間だった。

この時間と、陽が出て人の気配が漂う世界との落差によって、自分の進むべき方向をはっきりと認識した。

Day-11 C3 6,100m → BC

早く下界に戻り、ゆっくり休みたくて、一気にBCまで下った。

C3からBCまでは、お昼をとったりザイルパートナーを探したりしながら、ゆっくり歩いて11時間かかった。

予定期間の半分で登頂できたため、余った食料は「未来のクライマーへ」として、C2とC1のキャンプマネージャーに預けてデポした。

Day-12 BC 終わり

お昼頃にゆっくり起きた。

テントや寝袋を干し、洗濯をした。

本を読んだり他の隊と話したりして、ゆっくり過ごした。

この時間が好き。

高所について・身体への影響

高所順応について学ぶ

アイランドピーク登山時にひどい高山病を経験した。

完全に自分の過ちで、休息を入れずに25kgほどのバックパックを背負い疲労をためたまま、直接BC(5,000m)へ入ったことが原因だ。深夜に起きるも体調不良で朝食も取れず、出発前から数回嘔吐した。それでも「高山病を身をもって知りたい」という謎の欲求で挑戦した。

結果は最悪で、10歩進んではしゃがんで休まなければ歩けない状態になった。結局、その日は15回ほど嘔吐し、最後は吐くものもなくなるほどだった。最高到達点は6,000mで、数十分の間、体を動かせなかった。

この辛い経験から、今回はさすがに高所での基本的な作法を学んで臨んだ。

国内での準備

出発前の高所準備として以下を有効と考えた。

- 基礎体力向上:特に心肺能力や呼吸法を意識

- 毛細血管の発達:酸素運搬量の向上(高所適応力向上、凍傷リスクも考慮)

- 国内でのプレ高所順応:高標高での運動と睡眠で生理高度を上げる

以上の狙いをもって、以下を実践した。

- 毎日のランニング10km以上:基礎体力強化

- 山行で高標高ビバーク:基礎体力と高所順応

- 低酸素室利用(擬似5,000m環境):高所順応

プレ高所順応

18日という限られた時間と前回の反省を踏まえ、できるだけ順応を重視した。

富士山山頂での順応は、少なくともベースキャンプ到着時にその標高に順応できていることを意味する。

- 富士山や八ヶ岳でのビバーク

- 低酸素室(擬似5,000m):長野県山岳総合センター

順応は、ランニングや懸垂のように、努力がすぐに数値で現れるものではない。

赤血球が増えることを祈るようにトレーニングをした。

対照実験はないため効果の正確な度合いは不明だが、高山病にかからず、通常の半分ほどの期間で登頂できた。

行動時の注意点

体作りも重要だが、山での生活の仕方が高所順応に直結する。

今回、以下をできる限り意識した。

- ゆっくり行動し、運動強度を抑える。酸素不足で過度な運動は負担が大きい。

- 1日に3〜4リットルの水分補給。高所は寒さや乾燥、直射日光で脱水しやすい。

- 意識的に深呼吸を行い、生理高度を下げる。疲れると呼吸が浅くなるため、パルスオキシメーターでSpO2を確認しながら呼吸を整える。

結果 | 高所での行動、身体への影響

標準的な高所順応とは異なる動きをしたが、「一か八か」の危険な感覚ではなく、「まだ動いて高度を上げて大丈夫」という閾値を超えずに山行を終えた。

標準的な工程とは大きく違う動きになったが、行動中は常に「このまま動いても問題ない」という確信があった。国内でのプレ高所順応の効果もあったと考える。

実際の工程は『計画概要』と以下の「工程表」を参照。

標準的な高所順応の動きは以下。

- 1日に上げる高度は300〜500mほど

- 高く行動して、低く寝る

- 標高を1,000m上げるごとに休息日を設ける

- 高所刺激を和らげるためにBCやABCで休息を取る

- C3まで順応を終えた後、BCで2〜3日休息し順応完了とする

今回の行動(*プレ高所順応があったため)

- 1日に約1,000mの高度を上げた

- その日の最高到達地点に宿泊

- BCやC1に戻って本格的な回復はとらなかった

生理への影響

高所で体験した身体症状は以下の通りだ。

- 睡眠不足との相乗効果で、徹夜状態で深夜出発しC2に着いた日は、酸素不足で寝られず苦しい時間を過ごした。

- C3(6,100m)でのSpO2は75〜80%(睡眠時は60%台に落ちる)で、悪くはなかった。

- 頭痛は大きな気圧変化によるもので、C1とC2の移動日に出ただけだった。

- C2(4,400m)以降は倦怠感が強く、ひとつひとつの行動に「意思決定」が必要な感覚があり、水作りやトイレも億劫だったが許容範囲内だった。

- 強度の高い運動後に手の痺れを感じることがあったが、呼吸を整えれば解消した。

- 吐き気や嘔吐はなし。

- 下痢が続いた(腹痛なし)。

慢性的な疲労や倦怠感が取れず、「体の反応がどこまで高所の影響か」「高度を上げてよいか / 留まるべきか / 下るべきか」の判断は難しかった。

高山病チェックリストも使えるが、経験で磨かれる感覚的要素が大きい。私はアイランドピークでひどい高山病を経験したことで、「高度を上げても大丈夫か」という許容範囲へのセンサーや、「ここまで症状が出たら必ず引き返す」という閾値も感覚的に身についたのかもしれない。

この感覚があったからこそ、推奨される順応プロセスを経ずとも、進む判断ができた。

意識への影響

苦しい高所だったが面白い体験もあった。

無意識に近い思考の波がそのまま表れてきた感覚。普段は表層的な煩わしい思考に覆われている心のヴェールが剥がれ、忘れていた記憶や情動が溢れだす。普段は雑念に邪魔されて聞けない心の声を、素直に聞くことができた。

それを止められず完全に受け身でいる状態だった。高所で感じたことは遠征後も鮮明に記憶に刻まれている。

食生活への影響 | 高所で美味しいものは?

高所では風邪を引いたときに欲しくなるようなものを欲した。特にフルーツゼリーが一番欲しかった。

高カロリーの固形物より、雑炊やあっさりした汁物、ゼリー類など消化に良く食べやすいものが体に合った。

- 受け付けないもの:カロリーメイト、ナッツ、サラミ、スパイスの強いもの

- 受け付けるもの :雑炊、ラーメン、ポカリスエット、ゼリー、味噌汁、紅茶オレなど

効果のあった薬類

- ロキソニン:頭痛時に効果的。

- 葛根湯:風邪っぽい症状に効いた。

- ダイナモックス:呼吸を促進するが副作用に注意、利尿作用あり(脱水)。

その他

標高が上がるにつれて直射日光が強くなる。陽が出てからは暑さとの戦い。

乾燥と暑さで脱水しやすく、電解質が美味しかった。

*なお、高山病は悪化すると死に至る危険がある。このレポートはあくまで参考程度に留めてほしい。

振り返りと展望

幸い天気に恵まれ、登頂を果たすことができた。結果はどうあれ、初めての海外遠征を準備から実行まで、多くのサポートに恵まれながらも、基本的に一人で遂行できたことが、経験値としての収穫でありこの旅一番の充実感となった。

山に入ると予想以上に人が多い。その分、たくさんの素敵な出会いに恵まれた。しかし、限られた完全な一人の時間に、世界とつながれる、私にとっては最も大切な意味が詰まっていることを再認識させられた。サミットデイ、深夜の静寂と、陽のあがった人の気配漂う世界の落差が印象的だった。加えて、人気の山やエリアでは基本的にトレースを辿るため、面白味は減る。

この経験から、自分の進みたい方向性が少し明確になった。

一方で、今の自分の立ち位置やレベル感も体感的に理解した。トレースが無ければクレバス帯を安全に移動するため、より慎重な観察が必要だ。自分で正しい道を見つけかどうか、ある種の確率論でもあるクレバスへの転落後の対応、エージェンシーに頼っていたインフラ面の諸問題も、自分で背負う必要があることを想像すると、まだ準備不足だと身をもって感じる。

次のステップとして、安易にガッシャブルムII峰などの8,000m峰も頭にあったが、純粋に高い世界に惹かれているわけではないこともわかった。怖いけれど、人の少ない辺境の地や、やる人が少ないこと、そういった方向性に進まなければ本当の面白さは得られないのかもしれない。